技术突破 | 新能源电池设计评估制造仿真和全生命周期管理平台

发布时间:

2025-02-20

所属分类:

新闻资讯

目前,北京大学南昌创新研究院(以下简称“北大南昌院”)自主研发了国内首款实现全国产化并投入商业化应用的新能源电池设计评估制造仿真和全生命周期管理平台 ( 以下简称“平台”)。作为我国新能源电池领域具有里程碑意义的创新成果,该平台专注于电池单体、模组以及电池包在多元化、复杂应用场景下的综合性能评估与分析,填补了国内高端物理仿真技术的空白,标志着我国在新能源电池数字化正向研发设计与智能制造领域取得重大突破。

平台涵盖常规充放电场景与过充过放仿真分析、温度循环效应评估、机械滥用、热滥用、电滥用条件下的热失控与外短路模拟、热扩散风险预测等关键技术。特别是在电池安全性评估方面,平台创新性地整合了电化学-热力学-爆炸力学-断裂力学等多物理场仿真技术,实现了新能源电池-结构一体化碰撞、挤压、球体撞击等极端关键工况的模拟,为电池系统的可靠性设计提供了强有力的技术支撑。同时,通过集成先进的多物理场耦合算法,平台实现了电池热管理设计、热力耦合分析、汽车底盘及缓冲结构设计、热失控设计等全流程数字化研发。这一创新不仅显著提升了新能源汽车、消费电子、国防装备等领域的电池系统集成效率,更有效缩减电芯研发设计成本,有力推动了我国CAE软件正版化与国产化替代进程。

目前,该项目团队已与多家国内新能源领域的龙头企业建立了深度战略合作伙伴关系。双方将在技术创新、联合研发等领域开展全方位合作,重点推进核心技术攻关及产业化应用,共同构建产学研用深度融合的创新生态系统,助力新能源产业高质量发展。

技术亮点

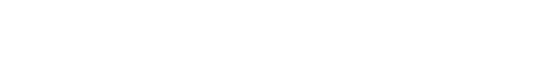

01 自主技术内核,界面高效易用

平台以自主技术内核为底气,从底层算法到核心架构,均实现自主研发,契合国内材料体系、工艺路线和应用场景等方面的特殊需求。产品采用简洁直观的操作界面设计,摒弃冗余元素,专注于新能源电池-结构一体化设计中的各种应用场景,通过清晰的布局和易懂的图标,显著降低用户学习成本,有效提升研发效率。

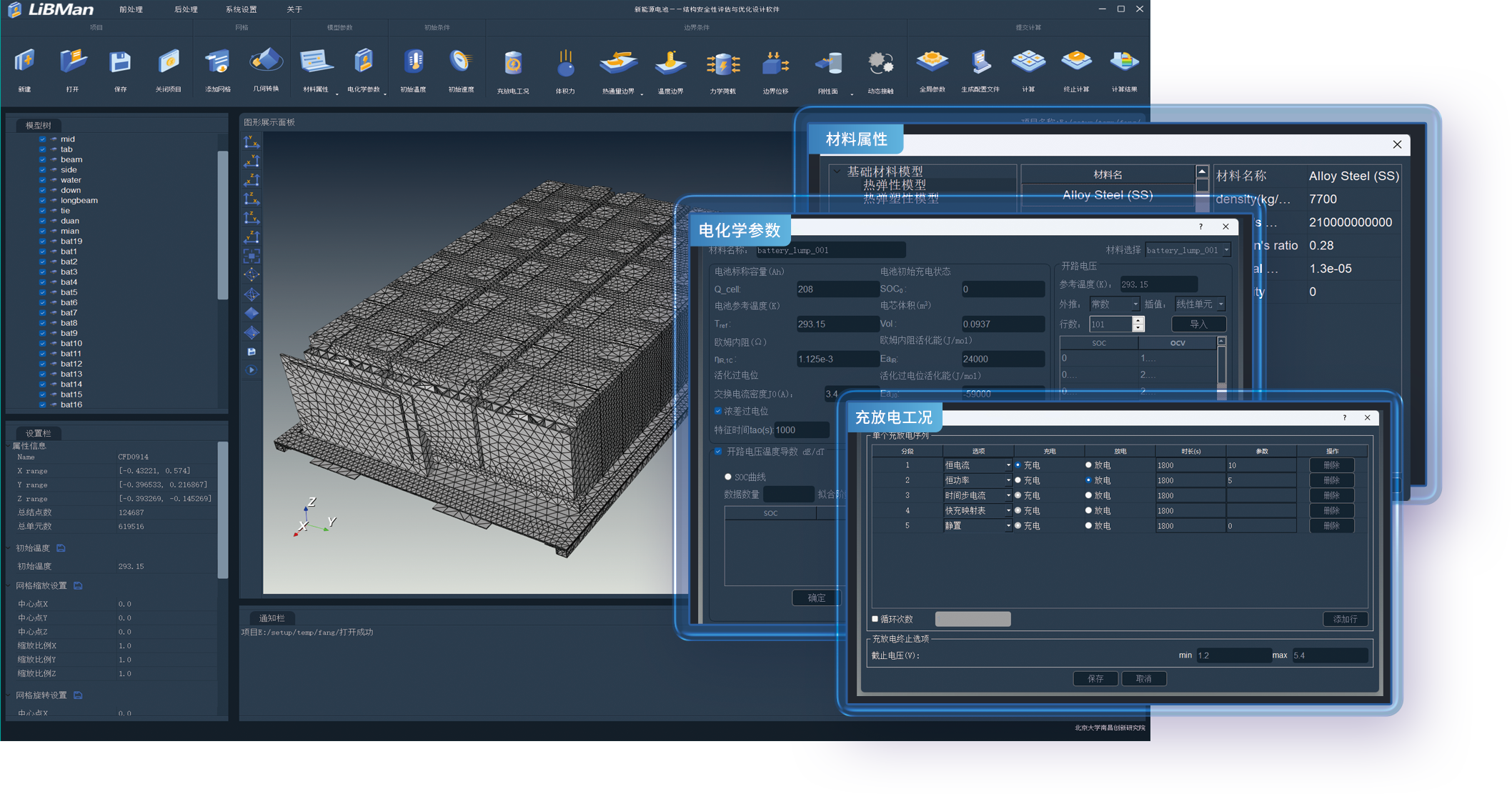

02 全面适配国标,性能卓越稳定

平台采用先进的电化学-热-力强耦合变分理论框架,通过有限元与无网格自适应求解器对新能源电池机理过程中的物质扩散方程、力学与电场动态守恒方程以及瞬态热传导方程进行高效求解,可高精度地处理电化学-热-变形-破坏-爆炸等多物理场强耦合过程、高度非线性材料响应及大规模精细网格模型。相比国外商业软件,计算效率提升数十倍,硬件需求降低数十倍,同时全面适配现行电池单体与电池包国标测试类型。此外,平台可精准执行防火阻燃、机械冲击、振动、高低温耐受性检测,以及充放电循环测试和电压电流特性评估,确保产品在国标框架内达到卓越品质,并远超安全标准。

03 丰富的电化学与热失控模型,分析精准可靠

平台集成了多种电化学模型与热失控仿真算法,包括集总模型、等效电路模型、改进的P2D伪二维模型以及自研异构模型等,可应用于电池包热管理分析、受热膨胀模拟、电池热失控预测及电池包外力载荷和碰撞等场景。通过多物理场耦合仿真技术,显著提升了新能源电池系统的设计可靠性、安全性能和续航表现,为电池系统的优化设计提供了强有力的技术支撑。

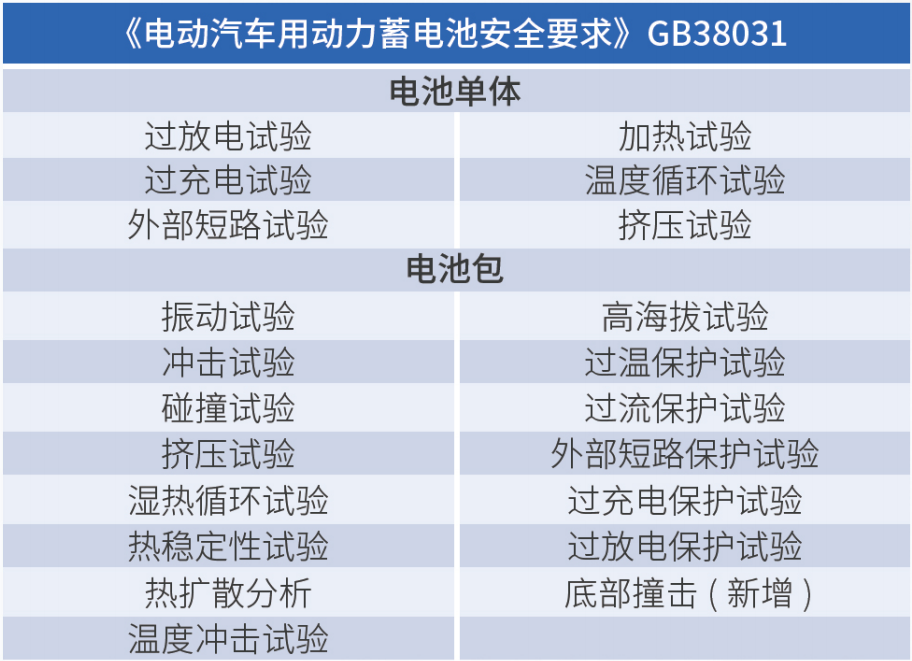

04 全面材料模型库,参数灵活可调

平台内置数据库集成了NCM、LFP、LCO等主流材料体系的热力学及电化学特性参数,支持直接调用。同时,系统提供材料属性自定义功能,用户可根据研究需求创建或调整参数,以实现材料性能的精准评估与优化。通过实现材料电化学参数拟合模块,程序可根据用户输入的实验数据自动拟合获得模型中需要的参数。针对电池包结构组件或者搭载了新能源电池的装备,平台提供了大量可选用的材料类型,包括各种牌号的铝合金、不锈钢、钛合金、高分子材料、陶瓷材料等,为新能源电池-结构一体化优化设计提供了有力支撑。

05 专业团队支持,强大算力保障

北大南昌院组建了一支由北大高精尖人才构成的专业技术团队,其中博士、硕士占比高达85%。凭借深厚的专业知识与前沿技术储备,团队能够为客户提供全方位、可定制且本地化的服务解决方案,精准满足各类业务场景需求。

此外,平台配备了功能强大的算力中心,具备2000个CPU 核、2个GPU 节点及500T存储容量。企业可根据业务需求灵活租用计算资源,显著提升计算效率,同时降低IT基础设施投资与运营成本,助力高效、低成本的数字化转型。

场景应用

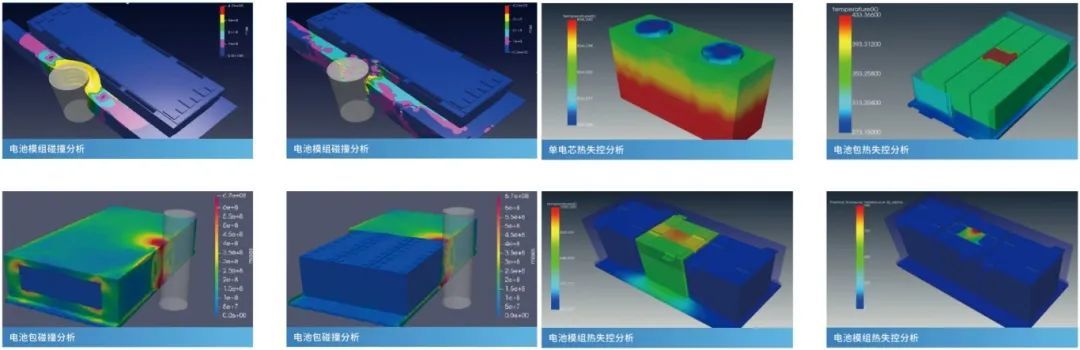

平台凭借其强大的多物理场耦合仿真能力,在新能源电池领域具有广泛应用前景,在电化学热耦合分析、电化学热力耦合分析、电池包碰撞分析及热失控分析等核心应用场景中扮演着至关重要的角色。通过精确模拟电池在不同工况下的性能表现,平台为电池结构优化设计、材料选型和安全性评估提供了可靠的理论依据和技术支持,有效缩短了研发周期,显著降低了开发成本。

企业邮箱:

企业地址

江西省南昌市高新区艾溪湖北路269号高层次人才产业园10栋

关注我们