聚焦科研 | 基于微流控的复合材料3D打印技术

发布时间:

2025-07-23

所属分类:

新闻资讯

梯度功能材料作为一类由多组分连续梯度变化构成的先进复合材料,其核心设计理念在于通过精确调控材料性能以满足特定应用需求。目前,传统制备工艺存在成本高昂、周期冗长等固有局限,而现有3D打印技术又面临组分梯度控制精度不足的技术瓶颈。微流控技术与3D打印的融合创新为解决这一关键问题提供了新的技术路径,在生物医学等前沿领域具有重要的科学价值。

在此背景下,北京大学南昌创新研究院(以下简称“北大南昌院”)开展的基于微流控的复合材料3D打印技术项目,瞄准复合材料领域的前沿发展方向,紧密对接地方战略性新兴产业发展规划,重点研发基于微流控技术的多材料3D打印设备及其创新应用体系。该项目通过独创性地整合墨水直写技术与微流控技术,成功开发出能够构建具有精确结构和功能特性的仿生组织模型的技术解决方案,为相关领域的科研突破提供了新的可能。

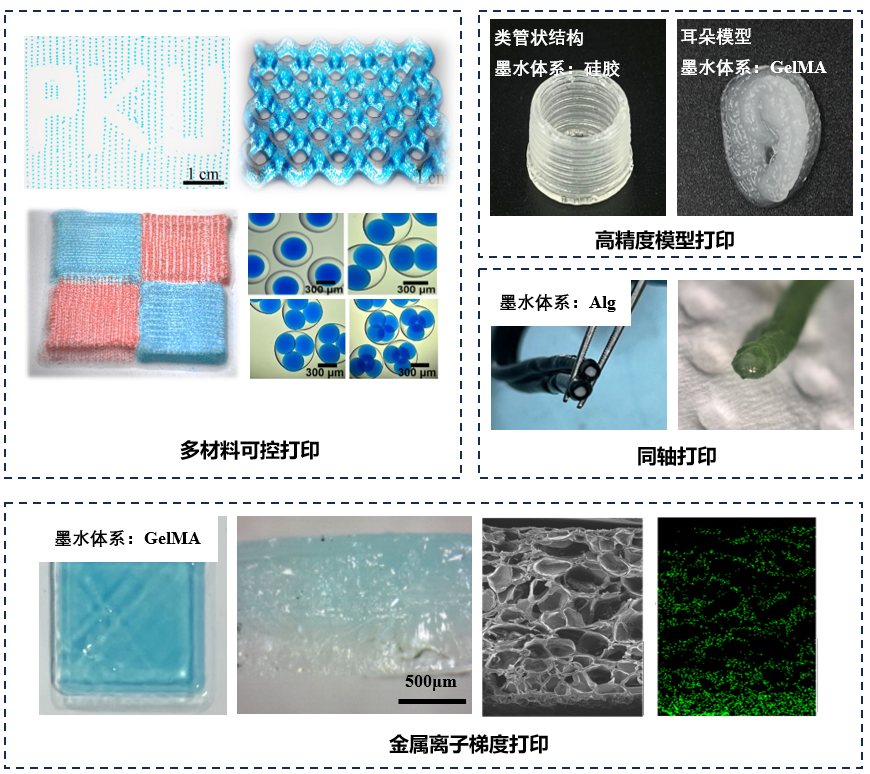

目前,项目组已成功研制两代工程样机,开发出系列生物水凝胶材料及多种微流控芯片,并获得两项发明专利授权。该技术能够精准实现液滴夹杂、同轴结构和组分梯度分布等复杂结构的打印,在组织工程与再生医学、药物验证、载细胞打印等领域展现出广阔的应用前景。

关键技术突破与研究路径

项目聚焦微流控3D打印技术的核心科学问题,重点攻克材料流变特性与打印参数的映射关系、梯度功能复合材料的结构和组分的逐渐梯度设计、多材料打印的稳定性控制以及二次开发控制软件的优化等关键技术难题。研究体系涵盖设备研发、材料性能调控、梯度复合材料设计及生物医学应用等多个维度。

在设备研发方面,项目团队设计开发出一台基于微流控技术的复合材料3D打印机,整合了三维运动模块、喷头挤出模块和控制模块,通过持续优化硬件架构和软件算法,实现了高精度梯度材料的精准成型。材料研究方面,团队以水凝胶、聚乳酸等生物材料为对象,探究材料的流变性能,包括黏度、模量、剪切稀化等,实现材料与打印方式间的多模块集成设计。通过优化材料改性方法,提升复合材料的生物力学性能与结构稳定性。

团队在梯度复合材料设计方面取得重要进展,建立了涵盖材料组成、空间分布、梯度形式及打印参数的系统化设计方法。同时,深入研究了梯度功能复合材料的生物医学应用潜力,成功制备出用于组织修复的梯度功能水凝胶材料,并采用光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)等多种表征手段对材料微观结构进行了系统分析。

图1 第二代多材料3D打印机

技术创新与竞争优势

项目的核心创新在于实现了微流控技术与挤出式3D打印的有机融合,通过打印过程中实时对多材料进行精准调控,创新性地实现了结构和组分的渐变双梯度复合材料制备。这一技术突破为仿生组织模型的构建提供了全新的技术路径,尤其在血管组织工程等生物医学领域展现出独特优势。

针对个性化医疗的实际需求,项目开发出梯度功能水凝胶材料,为临床修复治疗提供了创新解决方案。该技术的推广应用有望显著促进仿生梯度材料的基础研究和临床转化进程,推动组织工程领域的创新发展。

图2 打印案例

产业化前景

本项目立足于医疗3D打印领域的发展前景,针对当前全球医疗3D打印市场快速增长的态势进行战略布局。当前,我国生物3D打印技术研发目前仍以高校和科研院所为主导,存在产业化进程相对滞后的现实挑战。为此,项目团队将依托持续的技术研发积累,聚焦设备系统及梯度复合材料在组织工程、医用植入体制造等关键领域的产业化突破。未来,团队将积极寻求与医疗机构和行业企业的深度合作,构建高效的技术转化平台,切实推动实验室研发成果向市场化产品的转化。

吕鹏宇 项目负责人

吕鹏宇,入选国家级人才计划青年项目(2022)、中国科协第三届“青年人才托举工程”。2015年博士毕业于北京大学,而后到荷兰屯特大学从事博士后研究工作。2017年入职北京大学工学院,从事多尺度力学、先进制造与机器人相关工作研究。主持国家自然科学基金面上项目、青年科学基金项目,科技创新特区项目等,参与国家自然科学基金共融机器人重大研究计划重点支持项目、面上项目等。在Physical Review Letters、PNAS、Journal of Fluid Mechanics、Advanced Intelligent Systems等国际主流期刊发表SCI论文80余篇,SCI他引2000余次,谷歌学术近五年引用2400余次,ESI高引用论文1篇。授权国家发明专利25项。获得北京大学优秀博士学位论文、ASME The Lloyd Hamilton Donnell Applied Mechanics Reviews Paper Award、ICCES Outstanding Young Researcher Award等荣誉。

企业邮箱:

企业地址

江西省南昌市高新区艾溪湖北路269号高层次人才产业园10栋

关注我们